「渕原くんは来てますか」

たしかそんな台詞から講義は始まったんだ。それ以外はいつも通りだった。いつものように集まりは悪いし、先生の靴下が半分脱げているのもいつものことだった。誰も首を縦に振らない様子を見て、先生も「そうか」と一言だけ呟いた。

一番最初に手を挙げたヒダフ--この愛称は僕が勝手に使っているのだが、以前本人に伝えたら困った顔をされてしまった--は、いつもより自信がなさそうにプリントを配った。

「机の中にファンタジィを作りたいのです」

要するに妖精だとか小人だとかを彼女は作りたいらしい。彼女の言うその「ファンタジィ」--「ファンタジー」ではなく「ファンタジィ」というこだわりについてはうんざりするほど聞かされた--は僕にはさっぱりわからない。しかし彼女が頬を紅潮させて語る姿を見ていたらなるほど、内容自体は悪くない、と思った。時間が経つほどにその妖精とやらと仲良くなりたいというのである。まったく、女の考えることなど僕には到底わかりはしないし、わかりたくもない。しかし彼女に関しては少しだけ興味がある。これは彼女のことを好きだとかそういうものではないし--寧ろ苦手とすら感じる--妖精だとかそんなものに構えるほど暇という訳でもない。自分でもよくわからない。とりあえず僕は昨晩聞いたバッハの旋律のせいにすることにした。

「あの、ボリュームセンサが」

その声はロンドンにいた頃にお世話になったペンキ屋の店主を思わせた。説田は僕になんか目もくれずにその説明を続けた。いじわるなやつだな、と僕は思った。大ぶりなピアスにいつもより広く開いた胸元を目の前に僕はどうしたらいいのか。あの時、どうにもいかずに頭を掻きむしる姿は自分でみても滑稽だっただろう。

「平均化してみますね」

そういうと彼女はニヤリと笑い、先生に目配せをした。正確にいうとそう見えただけなのかもしれない。ただ、その二人の間にはただならぬ空気が流れていたのだ。僕はもうそれ以上彼女のことを考えるのはやめることにした。

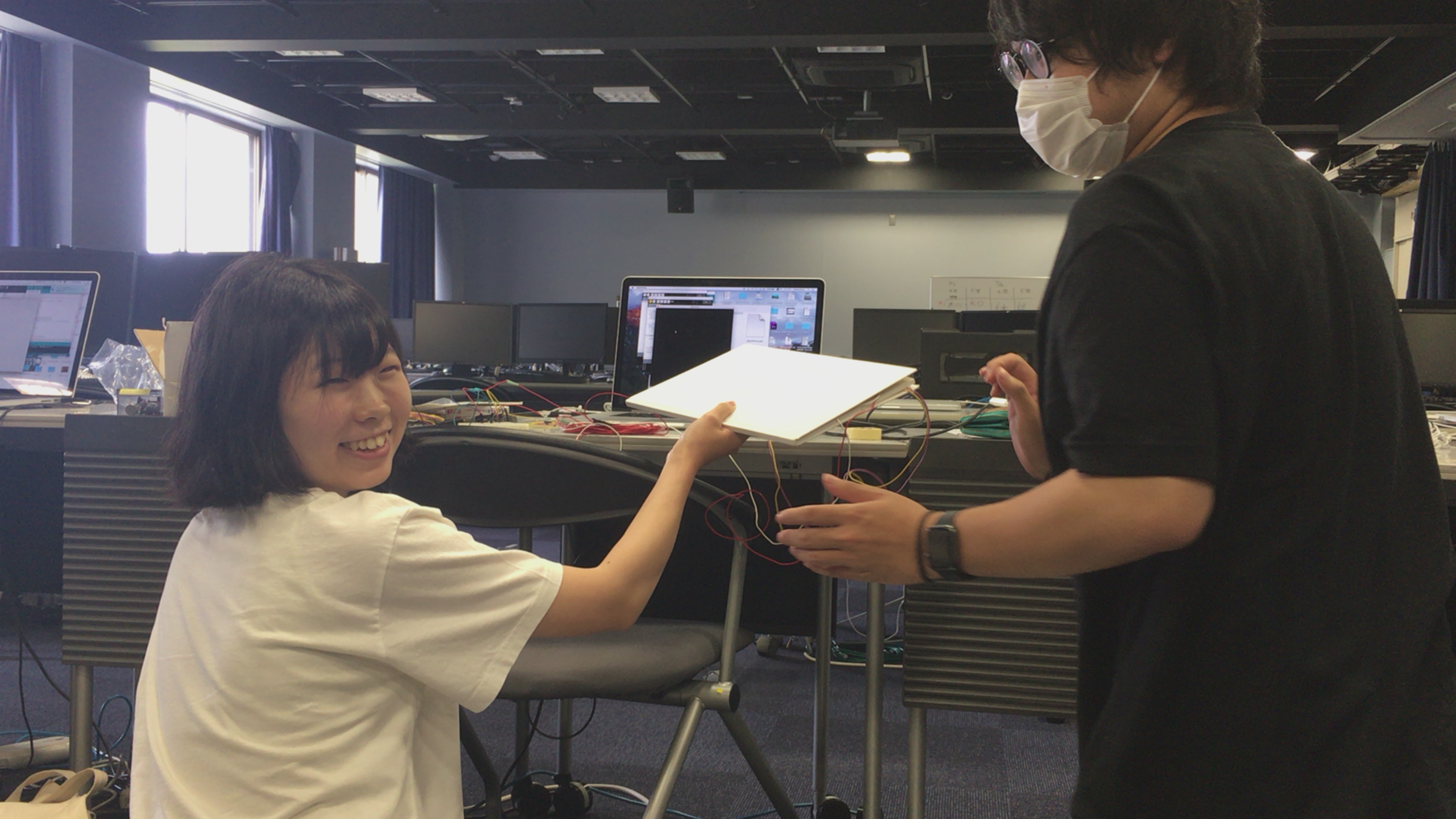

その後は和やかな雰囲気だったと思う。岡本が機械を本につけ損ねていたり、慣れた手つきで作品の紹介を進めていたときは僕も少しだけ時間を忘れることができた。

「副査の先生のコメントはないのですか」

何が起きたのかわからなかった。一瞬の出来事で僕には皆目訳がわからなかったし、もちろんそんなことはないと思うしかなかった。生徒全員が--ヒダフだけは確かその時あくびをしていた--先生をみつめた。

「ああ、ごめんごめん」

おもむろにパソコンを開き直した先生は慌てた様子もなくその後を続けた。なんだったのか、今の束の間の緊張感のようなものは。僕たちにとって副査の存在はそれほど大きくもなければ、そこまで重要なものでもないはずなのに。その沈黙が怖くなった僕はその後のソレノイドだとかVRだとかの言葉の意味がうまく頭に入ってこなかった。

卒業構想を考える全てを教えてくれたのは同僚の森下誠也だった。だからこそ、今彼がアームだとかサーボモータなどについて話している姿に驚くなんてことはしなかった。だってそれは彼の失礼にあたるかもしれないし、時には悲しませてしまう可能性もあるからだ。ただ彼が「大島サポート」という言葉を発した時には思わず「えっ」という声を漏らさずにはいられなかった。反射的に彼はこちらを見たが、気にした様子もなく話を続けた。

「大島サポート」

それは聞き覚えのないと言ったら嘘になる。なぜなら大島先生は僕の副査だ。大島先生はいつも隣の教室と研究室をせわしなく--早歩きと黒いチョッキは彼のトレードマークである--行き来している。あんな忙しい先生のサポートを副査担当でもなく受けられるというのだから、やはり森下は優秀なのだろう。

そんなことを考えているうちにチャイムが鳴った。ヒダフは「お疲れ様です」とだけ言って真っ先に外に出るし、他の生徒もさっきまでのことなんてなかったかのように笑いあっている。

ただ、この一時間の間に起きたことは今後誰にも口外しないだろうし、覚えてすらいないかもしれない。僕自身もそうするだろう。ただ、

ひとつ忘れてはいけないと思っていることがある。それは、渕原君は体調不良だということだ。まあ、来週には彼もケロリとした顔でやってくるに決まっているけれど。

(おわり)